- 向き合うひとになる。清泉女子大学 受験生特設サイト

- 学科紹介

- 地球市民学科

地球市民学科

清泉の地球市民学科の

学びとは?

学びとは?

地球上の諸問題を国家や民族といった枠組みを越えて考え、行動できる人になる。

21世紀に生きる女性は、広い視野と発想を持ち、自立した女性であることが求められています。それは、この地球上に暮らすあらゆる他者を思いやる優しさと、地球そのものへの畏敬の念を持ちつつ、自分の人生を自身の足で歩んでいこうとする意志と能力を備えた女性でもあります。

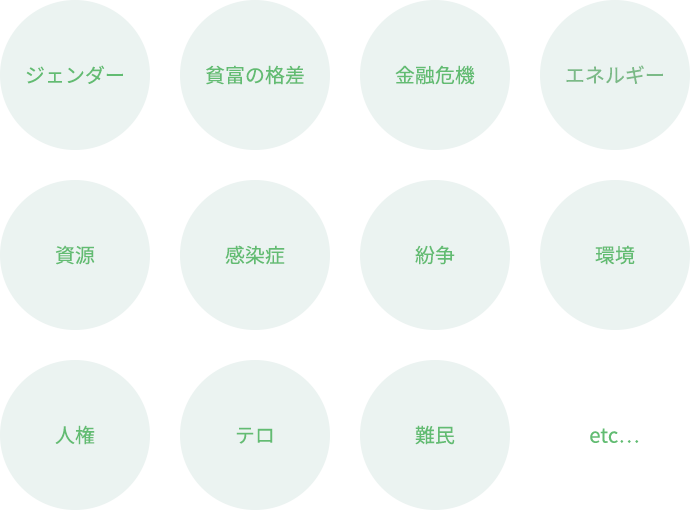

現在、地球が直面する問題の多くは、どれも一国家の取り組みだけでは解決しないものばかりです。これらの問題に対して、分析のツール「コンセプト」を身につけたうえで、グローバルな視点から捉えなおし、実際に自分でプロジェクトを実行することによって、問題の解決へと迫っていくーこれが地球市民学科での学びです。

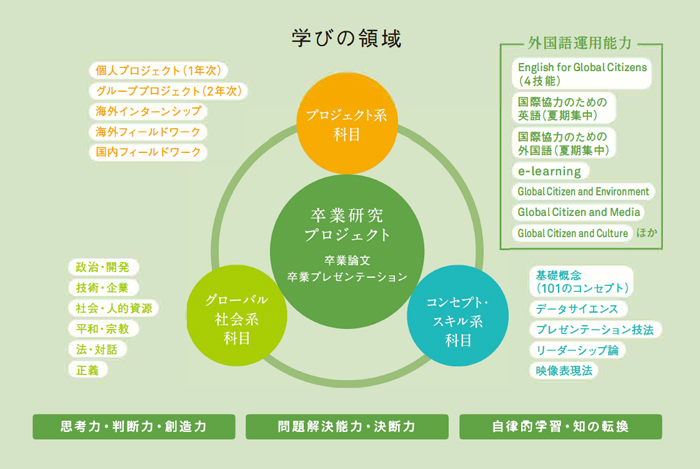

学びの領域

国を越え、地球市民として考え、行動する

●コンセプト・スキル系科目

問題を分析するツールやコミュニケーションのスキルを身につける●グローバル社会系科目

貧困、環境、メディア、開発などの諸問題を、事例を通して深く理解する●プロジェクト系科目

4年間を通して、自分でプロジェクトを設計し、実行することによって、社会問題の解決を実際に試みるコンセプト・スキル系科目でスキルを身につけながら、グローバル社会系科目で社会問題の知識を深めます。それらを元にして、自分自身で、「社会を変えるプロジェクト」を設計し、4年間を通して実行していきます。

地球市民学科の

プロジェクト

プロジェクト

実際に国内や諸外国を訪問し、コミュニケーション能力を駆使して現地の人々と交流しながら、自分が関心のあるテーマについて情報収集や調査を行います。

実際に現地で活動することによって、今まで単なる知識でしかなかったことが確かな知へと変わる瞬間を体験することができます。

実際に現地で活動することによって、今まで単なる知識でしかなかったことが確かな知へと変わる瞬間を体験することができます。

プロジェクトの例

●海外

アフリカ・マラウイ共和国、東ティモール、フィリピン、台湾、韓国、インドなど●海外語学研修

イギリス、アメリカ合衆国、マレーシア、モロッコなど●NGO等

国内または国外におけるNGO等での体験学習動画で見るフィールドワーク体験

自分たちに何ができるかを考える

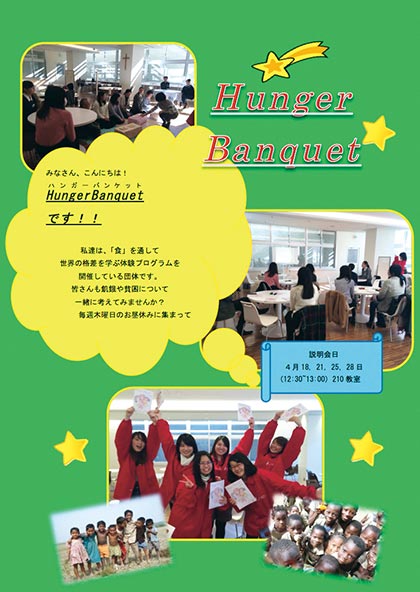

ハンガーバンケット

[飢餓の宴]

世界の飢餓の現状を、参加者が第1・第2・第3 世界に分かれて体験するイベントです。地球市民学科の学生が中心となって、企画・運営・ポスター制作・当日の司会、進行などを行います。それぞれの「世界」の食事を通して飢餓の現状を知り、自分たちに何ができるかを考えました。